湿疹 しっしん

皮膚の表層に起こる炎症の総称で、皮膚炎とも呼ばれます。発症から間もない湿疹は急性湿疹、長期化した状態は慢性湿疹と呼ばれます。 湿疹の特徴から、手湿疹や皮脂欠乏性湿疹、脂漏性皮膚炎、接触皮膚炎(かぶれ)やアトピー性皮膚炎、異汗性湿疹、貨幣状湿疹など名前がついたものや、原因がはっきりしないものなどがあります。

アトピー性皮膚炎 あとぴーせいひふえん

アトピー性皮膚炎は、よくなったり、悪くなったりを繰り返す、かゆみのある湿疹を主とする疾患です。ご自身あるいはご家族が気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎を持っていることが多く、また、IgEというアレルギーに関する抗体を産生しやすいことが多いと言われています。 当院ではステロイドだけではなくJAC阻害剤やバイオ製剤など最新の治療薬をもちいて、より治療の選択肢を広げます。 また寛解後も、皮膚炎で起こった黒ずみやゴワゴワに対しての美容皮膚科での診療も行うことができます。ご相談ください。

火傷 やけど

強い熱のストレスが皮膚や粘膜にかかり、損傷することで起こります。

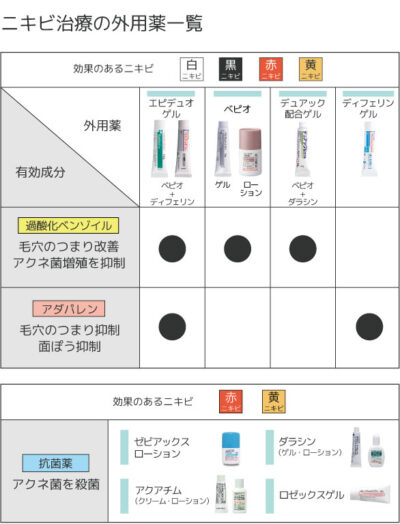

ニキビ

毛包(毛穴)が詰まってできる小さな発疹のことをいいます。様々な原因による皮脂の過剰分泌により起こります。ニキビができるのは、脂腺性毛包とよばれる皮脂線が大きく発達している毛穴です。この毛穴は顔や胸、背中などにたくさん集まっているため、この部分にニキビができやすくなっています。

できもの – 良性腫瘍 りょうせいしゅよう

皮膚やその下の組織(皮下組織)の細胞が増殖して、腫瘍ができることがあります。腫瘍は隆起したものもあれば、平らなものもあり、暗褐色、黒色、肌色、赤色など、色は様々です。生まれつきみられる場合もあれば、生まれた後に発生する場合もあります。 皮膚にできる腫瘍の大半は良性(がんではない)ですが、中には悪性のものもあるため、診断をきっちり行った上での治療が大切です。

毛孔性苔癬 もうこうせいたいせん

二の腕や肩、背中、太ももなどの毛穴にぶつぶつした小さな発疹がたくさんできる疾患です。さめ肌と呼ばれることもあります。子供のころから発症し、思春期に最も目立つようになるのが一般的です。その後、年齢とともに次第に軽減し、30代以降には目立たなくなっていきます。

創傷 そうしょう

外力(機械的、物理的、化学的)により生じた組織・臓器の損傷(けが)をさします。切創(切りきず)擦過傷(すりきず)裂挫創(皮膚が裂けたきず)刺創(刺しきず)咬傷(咬みきず/ヒト咬傷、動物咬傷)に分けられます。

水虫 みずむし

皮膚糸状菌という真菌(カビ)によって起こる感染症です。足の裏や指だけでなく、手足の爪、体や頭部にも生ずることがあります。

蕁麻疹 じんましん

皮膚の一部が突然に赤くくっきりと盛り上がり(膨疹)、しばらくすると跡かたなく消えてしまう病気です。個々の皮疹(ブツブツや赤み)は数十分から数時間以内に消えるのが普通ですが、中には半日から1日くらいまで続くものもあります。

酒さ しゅさ

主として中高年の顔面に生じる原因不明の慢性炎症性疾患です。顔が赤くなる「紅斑」と毛細血管拡張,火照り感を主体とした赤ら顔とも呼ばれる症状の紅斑毛細血管拡張型酒皶(第 1 度酒皶),にきびに似た発疹を伴う丘疹膿疱型酒皶(第 2 度酒皶),鼻部を中心とした腫瘤を形成し、こぶのように盛り上がったり、団子鼻のようになる、鼻瘤(びりゅう)(第 3 度酒皶),眼瞼・眼球結膜の充血や炎症を伴う眼型酒皶(眼合併症)が単独もしくは混在するのを特徴とします。

巻き爪・陥入爪 まきづめ・かんにゅうそう

巻き爪とは爪が内側に巻きこんだ状態になることです。一方、陥入爪は爪の角が軟部組織(皮膚と皮下組織)に刺さって炎症を起こした状態のことです。そして、巻き爪と陥入爪は合併することもあります。

とびひ

湿疹や虫刺されなどを掻きこわした部位に細菌が感染し、そこから周辺や離れた部位に広がります。水ぶくれができるタイプと、厚いかさぶたができるタイプがあります。

水いぼ みずいぼ

皮膚と同様の色の1〜5mm程度の隆起が多数出現します。基本的には痛みやかゆみなどの症状は伴いません。

アトピー性皮膚炎 あとぴーせいひふえん

アトピー性皮膚炎は、よくなったり、悪くなったりを繰り返す、かゆみのある湿疹を主とする疾患です。ご自身あるいはご家族が気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎を持っていることが多く、また、IgEというアレルギーに関する抗体を産生しやすいことが多いと言われています。肘の内側、膝の裏、足首の前、首のまわり、低年齢では頬やおでこ、四肢外側のどこかに皮膚のかゆい状態がでます。

アレルギー

細菌・ウィルス・寄生虫などの感染性微生物や異物などから、身を守るための免疫の働きが、異常を起こし、くしゃみ、発疹、呼吸困難などの症状を起こしてしまう状態です。食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)、アレルギー性結膜炎、気管支喘息(ぜんそく)、アレルギー性接触皮膚炎(かぶれ)、薬剤アレルギーなどがあります。

感染症

病原体(=病気を起こす小さな生物)が体に侵入して、症状が出る病気のことをいいます。 病原体が体に侵入しても、症状が現れる場合と現れない場合とがあります。各感染症の検査を受けることができます。 パートナーと受けられることもオススメです。